Aber warum arbeiten so viele Sprachen überhaupt mit Genus? Dieser Frage widmen sich Forschende verschiedener linguistischer Teildisziplinen. Historische Ansätze beschäftigen sich damit, wie solche Systeme entstehen. Die Typologie katalogisiert die Muster weltweit und versucht aus diesen allgemeine Prinzipien der menschlichen Sprache abzuleiten. Eine dritte, relativ junge Perspektive bietet die Psycholinguistik, die sich seit den 1950ern mit der Funktionsweise von Sprache in unserem Gehirn und Geist befasst. Im Rahmen der Debatte um gendergerechte Sprache ist sie die sprachwissenschaftliche Teildisziplin, die am stärksten bemüht wird. Allem voran zitiert wird dabei Forschung zu den Geschlechtsassoziationen, die bestimmte Substantive wie z.B. Berufsbezeichnungen hervorrufen – also z.B. ob man bei einem generischen Maskulinum wirklich eher an Männer denkt. Bevor wir uns diesen Studien in den kommenden Wochen näher widmen, schauen wir uns zum Einstieg an, wie der sprachliche Kern der Problematik, das grammatikalische Geschlecht, überhaupt im Gehirn funktioniert und wie sich die Psycholinguistik ihm annähert.

Psycholinguistische Ansätze gehen unter die Oberfläche des Bewussten und stellen dazu unser Sprachzentrum mit präzise abgestimmten Experimenten vor besonders schwierige Aufgaben. Häufig wird gemessen, wie lange Teilnehmer*innen unter verschiedenen Bedingungen für eine bestimmte Reaktion, wie z.B. einen Knopfdruck oder das Benennen eines Gegenstandes brauchen. Die Grundannahmen dabei sind: Erstens, je länger das Gehirn für die Aufgabe benötigt, desto weniger rund läuft der Prozess. Und zweitens, um die Parameter eines Sprachsystems zu erkunden, schaut man am besten dorthin, wo sein regulärer Betrieb ins Straucheln gerät. Denn wenn man versteht, warum es hakt, hat man Hinweise darauf, wie es funktioniert.

Mit einem solchen Vorhaben begegnet Niels O. Schiller, Professor für Psycholinguistik an der Universität Leiden, der Frage: Welche Rolle spielt das Genus von Wörtern beim Sprechen und Hören? In den Experimenten sahen die Teilnehmenden Bilder von Gegenständen und gleichzeitig ein ausgeschriebenes Ablenkerwort. In Sprachen wie Deutsch (drei Genera: Maskulinum, Femininum, Neutrum) und Niederländisch (zwei Genera:

Dieser so genannte gender congruency effect zeigt: Das Genus von Substantiven beeinflusst unmittelbar das Verstehen. Genus ist also eine Informationsquelle, die den Zugriff auf die Einträge des mentalen Lexikons mitsteuert.

Doch überraschenderweise gilt dies nicht immer: Für romanische Sprachen wie Italienisch, Spanisch, Katalanisch und Französisch (allesamt zwei Genera: Maskulinum und Femininum) lässt sich kein vergleichbarer Effekt finden. Auch im Bosnisch-Serbisch-Kroatischen (drei Genera wie im Deutschen) gibt es den Effekt sogar nur manchmal – und das, obwohl slawische Sprachen sehr stark vom Genus geprägt sind. Wenn die Kategorie für das mentale Lexikon also doch so wichtig ist, wie kann dies sein?

In den zitierten Experimenten ließen die Forschenden ihre Proband*innen die Wörter häufig nicht als einzelne Wörter benennen, sondern z.B. mit Artikel: der Tisch, de tafel, la mesa, il tavolo, la table etc. Ein zentraler Unterschied zwischen den romanischen Sprachen gegenüber den germanischen und slawischen ist, dass sich Wörter wie der bestimmte Artikel in den romanischen Sprachen charakteristisch verändern, je nachdem, wie das nachfolgende Substantiv klingt. Im Französischen etwa verschmelzen le und la zu l', wenn das Substantiv mit einem Vokal beginnt: le soleil ‚die Sonne‘, aber le + oiseau = l'oiseau ‚der Vogel‘. Im Deutschen dagegen bleibt es bei der, die, das, komme substantivisch was wolle. Genau so im Niederländischen: de und het bleiben unerschütterlich.

Für Sprecher*innen der romanischen Sprachen beginnt die Produktion – die Vorbereitung zum Sprechen – also minimal später, da der Artikel noch auf den Wortanfang des Substantivs warten muss, um sich ihm anzupassen.

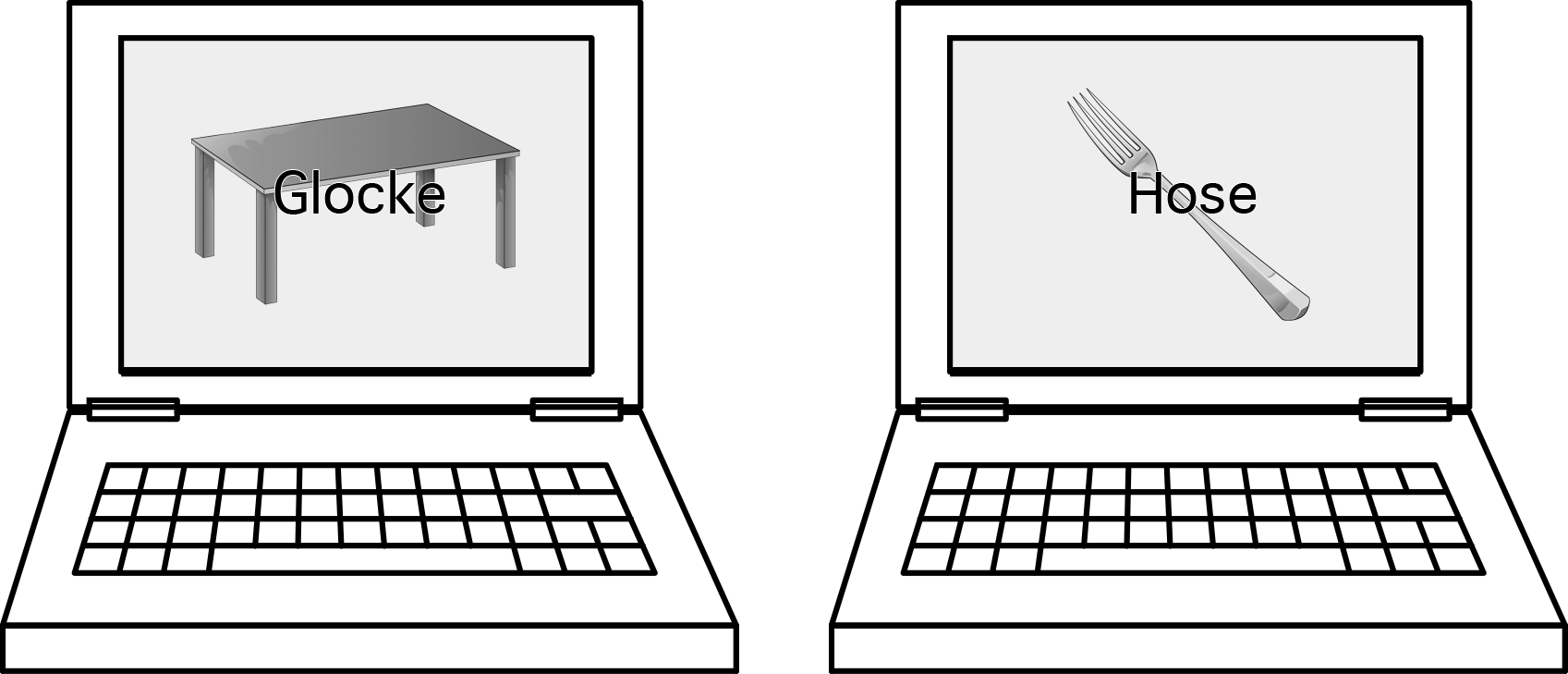

Warum haben romanische Sprachen keinen gender congruency effect? Oder haben sie ihn vielleicht doch, aber er wird durch die zusätzliche Wartezeit beim Artikel verdeckt? Das wäre eine mögliche Interpretation, die dem Genus seinen hohen Rang lassen würde – wäre da nicht noch der Fall der Bosnisch-Serbisch-Kroatischen-Sprachen. Hier zeigt die Forschung, dass die Sprache beides in sich vereint: Manchmal wird wie im Germanischen die Wortproduktion durch das Genus gleichzeitig wahrgenommener Wörter behindert, manchmal haben die Ablenkerwörter, wie im Romanischen, keinen messbaren Einfluss. Die Bosnisch-Serbisch-Kroatischen-Sprachen zeigen den Effekt nur, wenn in ihrer Benennung ein Pronomen wie ihn oder sie vorkommt – z.B. in einem Satz wie ich sehe ihn für ein Bild von einem Tisch, während das Wort Glocke auf dem Bildschirm erscheint. Wenn sie statt des Satzes mit Pronomen etwas sagen sollen wie mein Tisch, lief alles ohne Verzögerung.

Um das Rätsel zu lösen, stellt Schiller noch drei eigene Experimente an: eins auf Deutsch, zwei auf Niederländisch. Mit ähnlichen Aufgaben testet er die Sprecher*innen beider Sprachen auf den Effekt mit unbestimmtem Artikel (ein Tisch, een tafel) und für das Niederländische noch mit besitzanzeigenden Pronomen, entsprechend zum Experiment mit den Bosnisch-Serbisch-Kroatischen-Sprachen (mijn tafel). Und siehe da: kein gender congruency effect, obwohl er ansonsten in den beiden Sprachen sehr robust nachgewiesen wurde.

Was heißt das alles nun?

Schiller schließt daraus, dass Genus nicht immer so wichtig ist wie ursprünglich gedacht. Wenn Wortformen wie Artikel stark von ihrem Substantiv abhängen, weil es eine lautliche Anpassung geben muss, oder Genus nur in einer grammatischen Endung auftaucht wie bei ein vs. ein-e, dann gibt es keine Störeffekte. Diese Information kommt automatisch mit dem dazugehörigen Substantiv mit. Nur wenn wir vollständige Wörter aus unserem mentalen Lexikon holen müssen, beruft sich unser Sprachsystem auf das Genus, und widerstrebende Informationen werden zum Problem. Das passiert bei Substantiven, denn die sind immer ganze Wörter, aber auch bei bestimmten Artikeln des Deutschen und Niederländischen, die je nach Genus völlig unterschiedlich aussehen (der vs. die vs. das, bzw. de vs. het).

Anders gesagt: Der Wettkampf der grammatischen Geschlechter spielt sich nicht im grammatischen System ab, sondern im mentalen Lexikon. Genus ist eine Kategorie, auf die sich unser Gehirn während der komplexen und unaufhörlichen Aufgabe der Sprachverwendung stützt. Je nach Sprachsystem und je nach Satzstruktur genießt es dabei unterschiedlichen Stellenwert. Niemals jedoch oberste Priorität.