Psycholinguistische Studien finden immer wieder einen Einfluss des generischen Maskulinums auf die Interpretation und Integration von Personenbezeichnungen. Um zu diesem Ergebnis zu kommen, haben zahlreiche Forschende mit unterschiedlicher Methodik untersucht, an welche Geschlechter wir bei grammatikalisch maskulinen Wörtern (wie z.B. „Ärzte“, „Richter“, „Handwerker“) denken, und ob die Erwähnung von nicht-maskulinen Geschlechtern nach einem maskulinen Wort schwerer zu verstehen ist. Die Versuchsaufbauten werden bisweilen kritisiert, aber wenn unterschiedliche Ansätze zu ähnlichen, überwiegend replizierbaren Ergebnissen

Vermutlich wird sich das Knäuel aus Kognition und Kulturkonflikt nie vollends empirisch aufdröseln lassen. Was wir aber haben, sind unterschiedlich feinmaschige Forschungsmethoden, die zu kongruenten Ergebnissen kommen. Fragebogenstudien erheben beispielsweise jene bewusst gefällten Urteile, die zwar innerhalb eines vorgesehenen Rahmens zustande kommen, die aber keinen Schluss auf den Verlauf der zugrundeliegenden Prozesse zulassen – schließlich werden nur die finalen Aussagen ausgewertet. Und diese besagen: Kinder wie Erwachsene

Bei der Interpretation solcher Ergebnisse werden daher meist zwei Dinge vorausgesetzt: Erstens, je schneller eine Reaktion auftritt, desto weniger Arbeitsaufwand hat der Prozess eingefordert – desto „einfacher“ fiel die Aufgabe. Freier interpretiert bedeutet dies, dass der Prozess als weniger willentlich kontrollierbar, als „echter“ und tatsächlich in den kognitiven Mustern der Sprachverarbeitung verankert angesehen wird. Und zweitens: Nur das, was reibungslos und schnell geht, gilt als „unproblematisch“. Es ist zwar nicht so, als wäre das Mitdenken von Frauen nach generischen Maskulina ein eklatant kraftraubender Akt. Aber wer die Studienergebnisse sieht und für eine Sprachneuerung plädiert, sagt: das Mitdenken aller Personen sollte möglichst keinen zusätzlichen Denkaufwand nach sich ziehen.

Neben behavioralen Maßen gibt es auch Studien, die sich der Sprache neurophysiologisch nähern. Sie umgehen die Verhaltensebene, indem mittels verschiedener Verfahren Vorgänge im Gehirn sichtbar gemacht werden, die durch bestimmte sprachliche Stimuli ausgelöst werden. Die Psycholinguistinnen Julia Misersky, Asifa Majid und Tineke Snijders nahmen 2018 die Generizität des Maskulinums im Plural unter die

Aus dem Kanon der neurophysiologischen Sprachforschung, die seit den 1990er Jahren immer mehr Fahrt aufnimmt, haben sich vor allem zwei wichtige Signaturen herauskristallisiert, die in unzähligen Experimenten nachgewiesen werden konnten. Der sogenannte N400, ein negativer Ausschlag durchschnittlich 400 Millisekunden nach Beginn des Sprachreizes, entsteht bei der Verarbeitung von

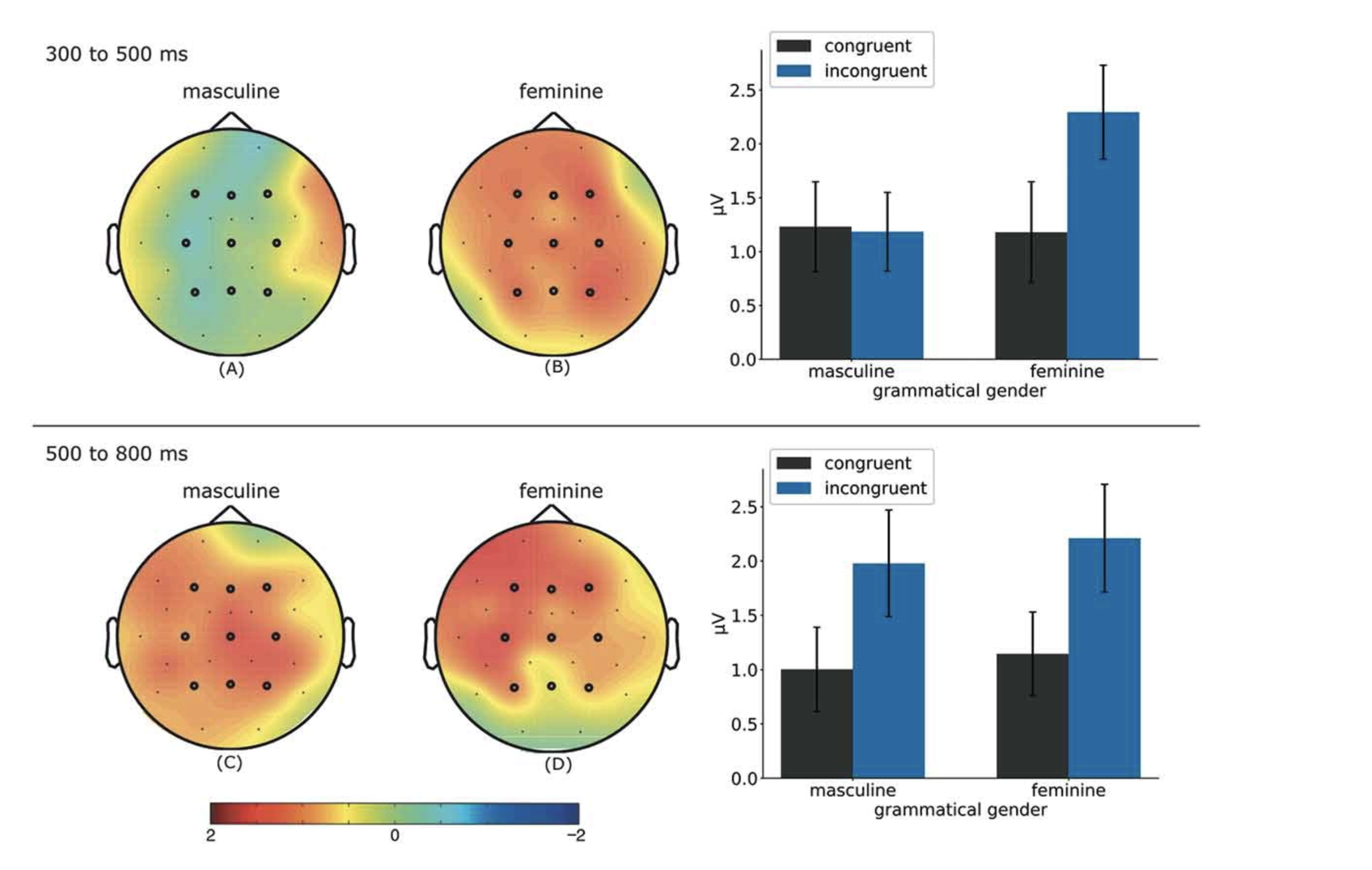

Um die Interpretation von maskulinen und femininen Mehrzahlwörtern im Frühstadium zu untersuchen, wählten Misersky und ihre Kolleginnen einen denkbar einfachen Versuchsaufbau. Den Teilnehmenden wurden Sätze gezeigt, die aus zwei kurzen Teilen bestanden. Im ersten wurde eine gesellschaftlich geschlechtsneutrale

Die Studenten gingen zur Mensa, weil manche der Männer Hunger hatten.

Die Studenten gingen zur Mensa, weil manche der Frauen Hunger hatten.

Die Studentinnen gingen zur Mensa, weil manche der Männer Hunger hatten.

Die Studentinnen gingen zur Mensa, weil manche der Frauen Hunger hatten.

Vielleicht hat man es beim Lesen schon selbst bemerkt: Manche der Sätze gehen ein wenig leichter. Am stärksten hakt es bei Satztyp 3: Wer „Studentinnen“ sagt, muss auch „Frauen“ sagen. Folgt im Satz das Wort „Männer“, stört sich das Gehirn deutlich an dieser Inkongruenz. Satztyp 1 und 4 wiederum gehen problemlos, hier stimmen grammatikalisches Geschlecht und die explizierte Gruppe nahtlos überein, sie sind

Misersky et al. ließen 20 studentische Proband*innen im Alter von 19 bis 29 Jahren (davon 13 Frauen) insgesamt jeweils 156 experimentell manipulierte Sätze lesen und erfassten, wie ihre Gehirne auf die einzelnen Satztypen reagierten.

Die Ergebnisse sind eindeutig und auch überraschend. Der Reihe nach: Zunächst zeigen die kongruenten Sätze – also die, in denen Studenten Männer und Studentinnen Frauen sind – den geringsten Effekt in beiden Zeitfenstern. Hier läuft also alles wie zu erwarten. Bei der entgegengesetzten Vergleichsgröße des Satztyps 3 – den inkongruenten Sätzen mit Studentinnen, unter denen dann Männer sind – zeigt sich dagegen in beiden Zeitfenstern ein deutlicher Ausschlag, und zwar beide Male in die positive Richtung. Ein N400, Kennzeichen einer semantischen Verarbeitungsschwierigkeit, konnte also nicht nachgewiesen werden. Die Forscherinnen erklären den Effekt stattdessen als einen P300 – eine weitere Signatur, die in anderen Experimenten

Anders sah es bei den zentralen Sätzen des Typs 2 aus, also bei denen mit potentiell generischem Maskulinum und einer Nennung der Frauen: Hier passierte im Zeitfenster des N400 nämlich gar nichts Besonderes – sie unterschieden sich nicht von den kongruenten Sätzen. Dies spricht zunächst für die Generizität des Maskulinums, denn ein Fehlen der Signatur für semantische Verarbeitungsschwierigkeiten deutet darauf hin, dass Frauen und Männer gleichermaßen in der möglichen Bezugsmenge eines Wortes wie „Studenten“ enthalten sind bzw. dass zu diesem Zeitpunkt noch keinerlei Einschränkung bezüglich der Geschlechtsinformation entstanden war. Dies erklärt sich laut Misersky und ihren Kolleginnen daraus, dass Sprecher*innen es gewohnt sind, diese Form auch generisch verwendet zu sehen. Dies unterscheidet sie von den feminin movierten Formen, die, einige universitäre Kontexte mal ausgenommen, immer spezifisch nur Frauen bezeichnen. Also alles gut, alles generisch? Nicht ganz: Einige Millisekunden später kam es dann zu einem eindeutigen P600-Effekt, also zu Verarbeitungsschwierigkeiten bei der strukturellen Integration des Wortes „Frauen“ in die vom Wort „Studenten“ eröffnete Kategorie. Misersky und ihre Kolleginnen interpretieren dies als ein Problem bei der grammatikalischen Anknüpfung: Das Maskulinum des Wortes „Studenten“ schürt im Sprachsystem die Erwartung, dass nachfolgende,

Insgesamt deuten die Ergebnisse darauf hin, dass die traditionelle, generische Verwendung des Maskulinums ihre Spuren im Gehirn hinterlässt, sodass es nicht sofort ein Missverhältnis erkennt, wenn es danach um Frauen geht. Im weiteren Verlauf der Sprachverarbeitung verursacht die Diskrepanz zwischen den grammatikalischen Genera aber dennoch unweigerlich einen Mehraufwand.

Weitergedacht bedeutet dies: Ein reibungsloses Mitdenken aller Geschlechter ist mit unserem jetzigen Sprachsystem eigentlich nicht möglich, denn alle Wörter haben ein Genus, und für die meisten Personenbezeichnungen gilt, dass Gender und Genus übereinstimmen