Seit vielen Jahrzehnten schwelt in der Linguistik ein Streit zwischen den Vertretern einer

Andererseits sprechen die gravierenden Unterschiede zwischen den Grammatiken der existierenden Sprachen und die Tatsache, dass die menschliche Sprache relativ spät in der Evolution auftauchte (vermutlich beginnend vor ca. 150.000 Jahren), gegen eine starke genetische Fixierung der sprachlichen Strukturen.

Für das Gendern werden diese Fragen dann relevant, wenn man auch sprachliche Kategorien wie Kasus, Numerus und vor allem

Einen solchen Ansatz der natürlichen Vorgegebenheit der Sprachstrukturen vertrat 2019 in einem kämpferischen Aufsatz in der NZZ der Konstanzer Linguist Josef Bayer. Er schrieb: „Dass beim grammatischen Geschlecht die maskuline Form dominiert, ist eine Eigengesetzlichkeit der Sprache, die mit Männern, Frauen, Herrschaft und Dominanz nichts zu tun hat.“ Es sei zwar richtig, dass Sprache sich wandle, aber „niemals in Richtung Unfug“. Die Idee, dass wir Menschen eine Grammatik oder ein phonologisches System selbst aktiv umgestalten oder gar neu erfinden könnten, sei „etwa so absurd, wie zu sagen, dass der Mensch das Schultergelenk oder den Haarwuchs erfunden habe.“

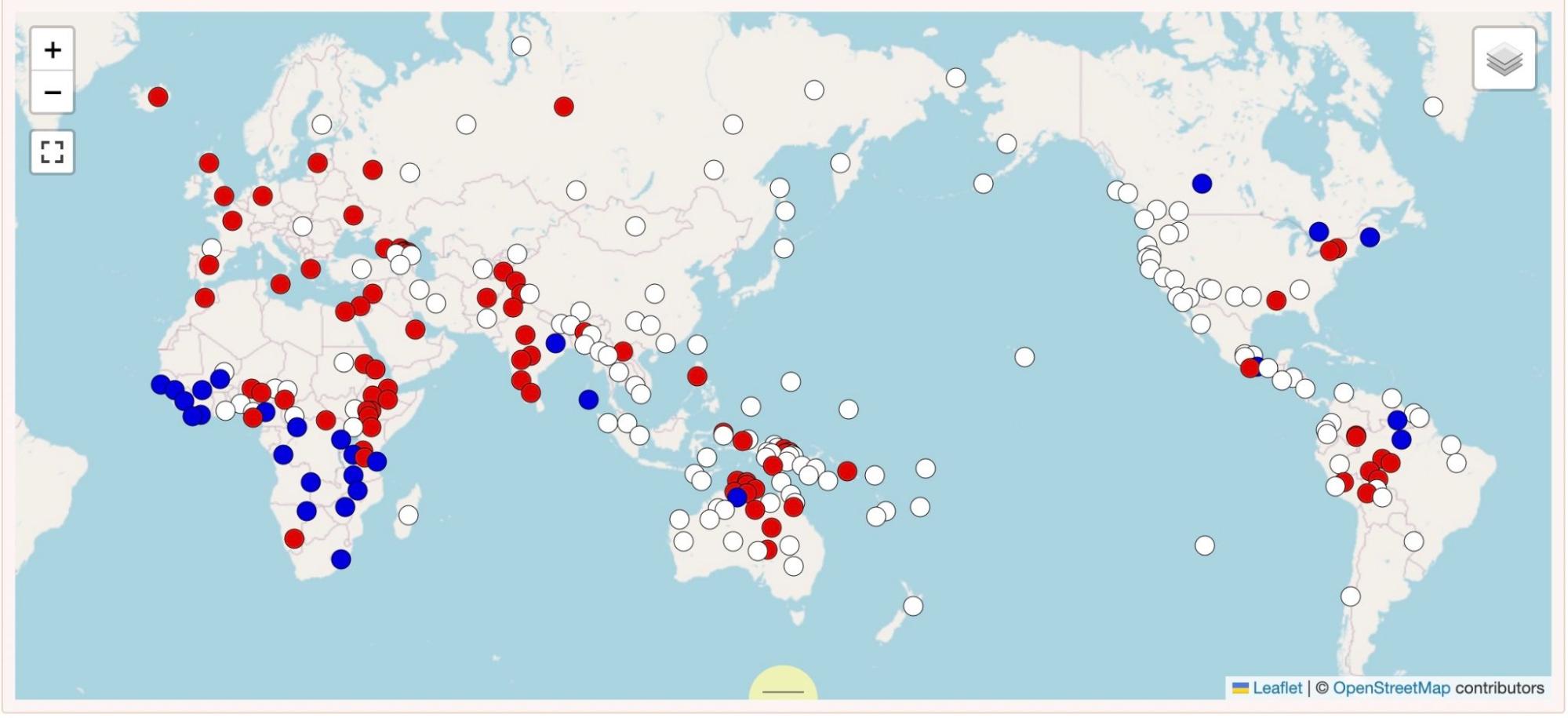

Auf Bayers Artikel antwortete zwei Tage später auf seinem Blog der Linguist Martin Haspelmath, der unter anderem den Weltatlas der Sprachstrukturen mitverantwortet. Er kritisiert Bayers physiologische Metapher: „Schultergelenk und Haarwuchs sind biologisch bedingt, aber ebenso wie Jacken und Haartracht sind auch die grammatischen Regeln weitgehend kulturell variabel. [...] Was das grammatische Genus angeht, so wissen wir sehr wenig über seine kulturelle oder gar biologische Bedingtheit. Es gibt in keiner Ecke der Linguistik eine erklärende Theorie des Genus – was wir wissen, besteht im wesentlichen darin, dass es in allen Erdteilen Sprachen mit Genus gibt, aber die Variation ist enorm.“

Dementsprechend ist Haspelmath auch, im Gegensatz zu Bayer, der Ansicht, dass sich Grammatik verändern lässt und dass sich in Hinblick auf das Gendern „die Dinge langsam aber beharrlich in die richtige Richtung entwickeln: Es entsteht ein immer größeres Bewusstsein dafür, dass die traditionelle deutsche Sprache Personen sehr oft aus männlicher Perspektive darstellt (wie es Luise Pusch schon in ihrem bahnbrechenden Buch von 1984 gezeigt hat). Und es werden verschiedene Verbesserungen vorgeschlagen, diskutiert und immer mehr auch praktiziert.“

Zwei Argumente prallen aufeinander, die aus der Debatte ums Gendern wohlbekannt sind: das Contra-Argument, das sich auf die Natürlichkeit der Sprache beruft (von selbst Entstandenes modifizieren zu wollen, ist aussichtslos), und das Pro-Argument, das auf ihre Künstlichkeit verweist (was gemacht wurde, kann auch anders gemacht werden). Besser empirisch belegt, das darf man wohl sagen, ist in diesem Fall die zweite Position. Aber hilft das etwas? Auch sie sagt nichts darüber aus, wie wir die Sprache sinnvollerweise zu verändern hätten – und ob überhaupt.

Dennoch ist diese Kontroverse der beiden Linguisten (in der auch

Haspelmaths Post wirft aber auch ein Licht auf diesen Linguistenstreit selbst: „Tatsächlich aber haben natürlich beide Seiten irgendwie recht“, schreibt der Autor, „[...] In der Praxis aber funktioniert die Linguistik leider meistens anders. Die Chomskyaner setzen einfach voraus, dass die wesentlichen Merkmale der Grammatik angeboren ist, und die andere Seite gesteht nicht einmal eine minimale Biogrammatik zu. Zwischen den beiden Seiten besteht eine Sprachlosigkeit, die es schwer möglich macht, in der Sache voranzukommen.“

Mitunter gelingt es gerade älteren Beiträgen der Sprachforschung, ein solches „Irgendwie-Rechthaben“ beider Seiten in eine treffende Metapher zu gießen. So verglich der Schweizer Sprachforscher und Pädagoge

Der Sprachwandel präsentiert sich bei Glinz also als ein ständiger, das Bestehende fortwährend zweckentfremdender Sprach-Umbau, bei dem auch eine Kategorie wie das grammatische Genus immer wieder neue Funktionen übernehmen kann. Vielleicht mangelt es gerade der festgefahrenen öffentlichen Debatte an solchen plastischen Vorstellungsbildern, die allen Parteien Anknüpfungspunkte bieten und so zumindest einen gewissen common ground stiften könnten.

Dass eine öffentliche Diskussion unabdingbar ist, darüber sind sich auch die Linguisten einig. Unter Haspelmaths Blogbeitrag kommentiert die Grammatikerin Gisela Zifonun, die selbst das generische Maskulinum den Praktiken der geschlechtergerechten Sprache vorzieht: „Sozial und politisch motivierte Neuerungen müssen sich erst einmal bewähren; ein sprachsystematischer und kultureller Stresstest ist angesagt.“ Und Haspelmath antwortet: „Ich finde eine politische Diskussion darüber, ob man in staatlichen oder öffentlichen Institutionen wie dem