Mal ehrlich: Was „politische Korrektheit“ sein soll, weiß niemand so recht. Irgendwie scheint es „progessiv“ zu sein, vielleicht auch „links“, andererseits sagen die Linken, es sei ein konservativer Kampfbegriff … . Die Lage ist verworren. Warum, das klärt dieser Aufsatz zunächst anhand der Geschichte des Begriffs: Der hat nämlich mehrfach die Seiten gewechselt, und damit auch seinen Sinn.

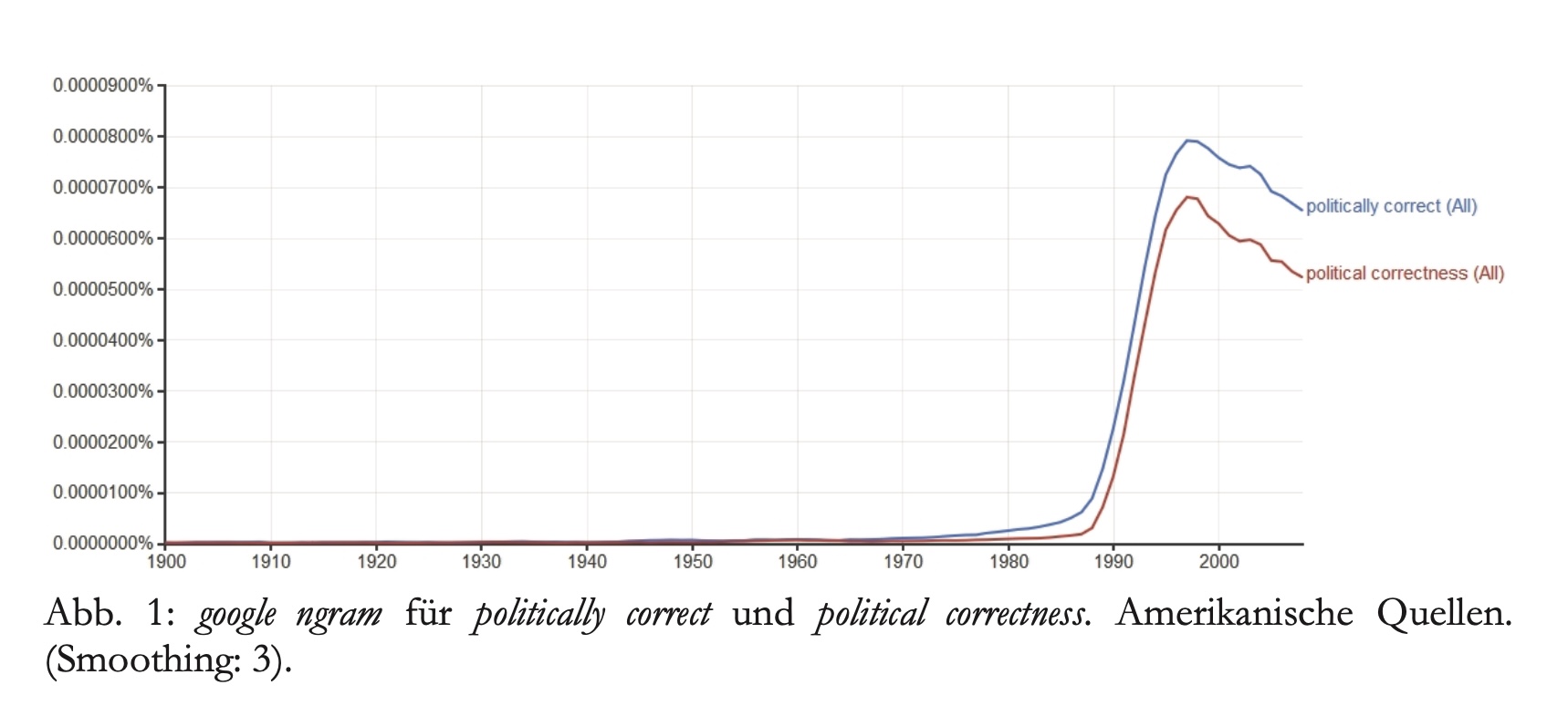

Zuerst ist er in der revolutionären Linken im Sinne von „linientreu“ verwendet worden, die New Left benutzte „politically correct“ nach den Gräueln des Stalinismus aber nur noch selbstironisch. Die neuere Geschichte des Ausdrucks beginnt dann mit einer Polemik: Das US-Universitätssystem, so der Kunstkritiker Roger Kimball und andere Neokonservative, sei unterlaufen von radikal linken Intellektuellen, die Demokratie und Meinungsfreiheit zugunsten von PC aufheben wollten. Hier sind wir mitten in den culture wars, und von einem möglichen analytischen Wert des Begriffs lassen dessen Scharmützel nicht viel übrig. Die Pauschalisierungsstrategie, die Kimball und andere praktizieren, „entleert den Ausdruck political correctness in kurzer Zeit und lässt ihn ohne ein spezifisches Bedeutungsprofil zurück“, schreibt Polzenhagen.

Dennoch hat der Ausdruck „politically correct“ die letzten drei Jahrzehnte Hochkonjunktur. In seinem Zeichen steht ja auch vieles auf dem Spiel, nicht zuletzt eben: Wie sollen (wollen / müssen / dürfen) wir überhaupt sprechen?

Polzenhagen nähert sich dieser Frage aus doppelter Richtung: Zum einen aus der Perspektive des Bestrebens nach Erkenntnis, zum anderen aus derjenigen einer fairen und wertschätzenden Kommunikation.

Ob und inwieweit Erkenntnis von Sprache abhängt, das wird seit der griechischen Antike kontrovers diskutiert. Wie passt die Sprache auf die Welt? Wie hängen Sprache und Denken zusammen? Wenn man meint, dass Sprache nur ein sekundäres Mittel ist, um außersprachliche Wahrheiten, Einsichten, Meinungen etc. auszudrücken, dann hat es wenig Sinn, an ihr herumzudoktern: Sie ist dann kaum mehr als ein linguistisches Verpackungspapier für den eigentlichen „Content“. Wenn man andersherum glaubt, Erkenntnis komme überhaupt erst durch Sprache zustande, dann ist korrekte Sprache in der Tat Voraussetzung für korrekte Erkenntnis, und dann gibt es allen Grund, aufzuräumen mit traditionellen, möglicherweise gedankenlosen sprachlichen Fehlentwicklungen

Viel jüngeren Datums ist die Diskussion um die angemessene, „korrekte“ sprachliche Verständigung von Menschen miteinander. Sie hat ihren Ursprung in den Kommunikationstheorien der 1960er bis 1980er Jahre, die vor allem das kommunikative Handeln in den Mittelpunkt stellen (Austin, Searle, Grice, Robin Lakoff). Das soll gewaltfrei, fair und nicht-(ver-)urteilend sein, und es soll vor allem die jeweilige subjektive Perspektive des Kommunikationspartners ernst nehmen. Was auch heißt: seine oder ihre Selbstpositionierung in Hinblick auf Gender.

Wenn unsere Sprache das bisher nicht zu leisten in der Lage ist, dann muss, folgt man dieser Denkrichtung, sie in dieser Hinsicht korrigiert werden: Etwa, indem man den Kommunikationspartner nicht mit solchen Wörtern anspricht oder bezeichnet, die er selbst für sich nicht verwenden würde.

Auf den fast 30-seitigen Buchbeitrag lassen sich hier nur Schlaglichter werfen. Am Beispiel der radikalfeministischen riot-grrrl-Bewegung nimmt der Autor die aktivistische Praxis in den Blick und diskutiert die Problematik von gesellschaftlicher Teilhabe und Machtverteilung. Dass Sprachkorrektur, so sie denn gewünscht wird, in einem komplexen, oft genug widersprüchlichen Anforderungsfeld stattfindet, zeigt er am Beispiel des generischen englischen Pronomens they, das zunächst gebräuchlich war, dann –nicht zuletzt aus Gründen, die wir heute unter „Geschlechtergerechtigkeit“ fassen würden

Was lässt sich aus den Befunden dieses Artikel nun für die Fragestellungen der gendergerechten Sprache folgern? Zunächst einmal, dass der Vorwurf, es gehe beim Gebrauch von Genderstern und Co. ja nur um das Zurschaustellen einer „politisch korrekten“ Gesinnung, ebenso substanzlos ist wie der Ausdruck „PC“ selbst. Was umgekehrt aber auch heißt: Sollte jemand darauf pochen wollen, das Gendersternchen sei verbindlich, eben weil es politisch korrekt sei, hätte das ebenfalls nicht viel Gehalt.

Ergiebiger ist die folgende Überlegung. Offenbar hängt die Art der Ansprüche, die wir an unser Sprechen stellen, in entscheidender Weise davon ab, welche Auffassungen wir von der Sprache selbst haben: ob wir sie lediglich für ein Ausdrucksmittel halten oder für ein regelrechtes Denkmittel und welche Rangordnung wir zwischen den jeweiligen Bedürfnissen der kommunizierenden Individuen etablieren wollen. Denn wenn für den einen die sprachliche Geschlechterrepräsentation die höchste Priorität besitzt, kann für jemand anders beispielsweise Knappheit und Ökonomie der sprachlichen Äußerungen wichtiger sein. Wie soll nun entschieden werden, wessen Anliegen mehr Gewicht hat?

So betrachtet, ist der Streit um den Genderstern kaum mehr als ein Symptom der in den übergeordneten „Metafragen“ herrschenden Verwirrung: Welcher Sprachkonzeption wollen wir folgen? Welche Prioritäten setzen wir in der sozialen Funktion von Sprache? – Dies sind die eigentlichen Problematiken, die erst einmal verhandelt und nach Möglichkeit geklärt werden müssten. Die festgefahrene ideologische Auseinandersetzung um political correctness führt dabei, wie der Artikel von Frank Polzenhagen demonstriert, nicht weiter. Wenn man in der Sache vorwärts kommen will, muss man andere Wege einschlagen.